Notícias

Mulheres enfrentam estigmas para serem reconhecidas no breakdance

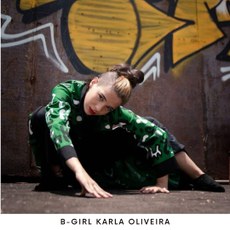

Os movimentos acompanham o beat (batida que dá base ao ritmo) numa conexão perfeita, o corpo dança a música e a alma se sente aliviada. “A dança urbana foi meu encontro com a liberdade, através dela consegui resolver minhas questões internas e ultrapassar algumas limitações que eu mesma me colocava,” conta a b-girl Karla Oliveira, integrante do Coletivo Tribo Éthnos.

Karla teve contato com manifestações culturais desde criança através de projetos públicos, mas a dança sempre foi sua maior paixão. O sentimento de pertencimento aos palcos veio bem cedo. Porém, apenas em 2017, teve acesso a dança de rua, quando fez um curso no Centro Cultural de Artes (CEARTE) da Paraíba e começou a ingressar no meio do breaking. “A partir dessas aulas comecei a consumir mais a cultura do hip-hop, não só a dança mas toda a filosofia por trás dela, do respeito, da conexão consigo mesma para criar uma identidade própria.”

"No palco sempre me senti plena, entendia que era o lugar que eu deveria estar", Karla Oliveira.

Criada num ambiente conturbado, sempre enxergou a arte como escape e conforto por todas as situações que tinha que passar. “Como mulher, estar nesse espaço da dança foi como encontrei uma forma de libertar meu corpo e mente de uma forma confortável, através do autoconhecimento. Cada pessoa é singular e seus movimentos e sua dança também”, avalia a jovem.

Aos 19 anos, Karla é estudante de dança na UFPB e reconhece o seu privilégio no breaking, pois outras dançarinas antes dela quebraram tabus e preconceitos para que a dança de rua seja mais acessível para as mulheres. “Eu percebo que meus posicionamentos incomodam os homens, eles tentam me silenciar, seja minha voz ou meu corpo, mas b-girls da geração da Jack quebraram barreiras e construíram pontes para  que a minha geração tenha mais facilidade”, avalia referindo-se a também b-girl Jack Keysy.

que a minha geração tenha mais facilidade”, avalia referindo-se a também b-girl Jack Keysy.

A integrante do grupo SoulBrazil, formado só por mulheres, Jack Keysy, teve sua primeira referência de dança através de filmes, vídeo clipes e shows de artistas americanos. Em 2007, presenciou alguns b-boys dançando no Parque da Criança, em Campina Grande, a cidade onde nasceu. “Eu adorei os movimentos, mas não me despertou interesse e acredito que pelo fato de eu não ter visto nenhuma mulher presente dançando.”

Apenas em 2009 viu uma b-girl dançando numa cypher (roda de dança de rua, que geralmente preza por improvisação) e voltou para casa determinada a treinar. “Olhando para trás percebo que sempre dentro da cultura hip-hop eu precisava de força para além da dança, eu só não entendia o porquê. Hoje em dia compreendo a importância da representatividade e essa força a qual eu sempre precisei ter dentro da cena.”

Aos 30 anos, Jack integra o SoulBrazil que tem o propósito de reverter essa situação e propõe a inclusão das mulheres e a ocupação dos espaços. "O meu compromisso são com as mulheres e realço a importância de falar sobre a pluralidade de todas dentro da cultura urbana, nós temos a necessidade de contar e narrar nossas próprias histórias.”

Cotidianamente, as mulheres lidam com opressões, silenciamentos e assédios. Aquelas que usam o corpo para expressar arte tendem a sofrer mais violências e perseguições ao se exporem. Apesar de resistência e força para se manter na cena, Jack revela que muitas vezes prefere se moldar para evitar frustrações. “Tudo é pensado para camuflar o próprio corpo evitando que o outro veja sua dança como um convite ou liberdade para assédio. Usar roupas largas nem sempre é uma decisão, muitas vezes é estratégico para a mulher se sentir menos desconfortável com olhares e comentários", revela.

nem sempre é uma decisão, muitas vezes é estratégico para a mulher se sentir menos desconfortável com olhares e comentários", revela.

Essa realidade também faz parte da vida da b-girl Marin. A também grafiteira acompanha de perto a cultura do hip-hop e também usa algumas estratégias para que o meio artístico não se torne tão hostil. “Eu já passei por muitas situações constrangedoras, tenho seios grandes e só me sinto confortável para dançar depois de colocar várias blusas e casaco para que não balancem. Fiquei assim após ouvir muitas piadas e comentários vindo de homens em relação ao meu corpo. Muitas mulheres já desistiram de dançar por conta disso”, conta.

"Hoje não abaixo a cabeça pra ninguém e nem permito que me digam o que devo ou não fazer", Marin.

Esse foi um dos muitos desafios que Marin teve que enfrentar quando começou a dançar, em 2015, pois era a única garota da crew L.T.C. “Muitos duvidavam que eu conseguiria fazer alguns movimentos ou até mesmo continuar dançando. Por muito tempo me questionei se eu era realmente b-girl.” Atualmente, também participa do grupo SoulBrazil e afirma que as inspirações e referências artísticas vêm das suas “irmãs de crew”. “Sou amante do Footwork (trabalho com os pés), esse é o meu style. Nosso processo criativo é coletivo, trocamos ideias e opiniões, experimentamos e treinamos bastante para chegar na perfeição da coreografia, pois cada detalhe conta”, diz Marin.

Para Jack, a propagação da cultura do hip-hop vai muito além da arte, é a luta pela consciência social das desigualdades. “Nós precisamos entender a estrutura do nosso país e lutar contra o sistema racista e genocida que permeia desde a invasão aos povos originários. Precisamos ter essa consciência e entender como foi construído todo o imaginário estereotipado da periferia e principalmente do povo nordestino. Nosso papel como propagadores da cultura hip-hop é justamente levar essa conscientização através das artes que compõe essa cultura”, defende.

Gleyce Marques | Edição: Lis Lemos